2023年6月

高島平将棋クラブ

はじめに

将棋はとても奥が深く楽しいゲームであり、また、約千年も昔から日本で親しまれてきた歴史ある伝統文化でもあります。

高島平将棋クラブでは、将棋のゲームとしての楽しさを見つけてもらうのはもちろん、伝統文化としての側面にもぜひ触れていただきたいと考えています。

そのためには、将棋を指すうえでの作法や、お互いが気持ちよく対局するためのマナーを知り、実践することがとても大事なこととなります。

それに、将棋大会等に出場することになった時に、ここに掲げる作法やマナーは「知っていることが前提」として扱われることが多いものです。

以下に掲げる項目は、将棋の基本的なマナーや作法となりますので、ぜひマスターしてください。

駒の並べ方

将棋の駒を並べる順番にも、長い歴史の中で受け継がれてきた二つの流派があります。

ひとつは「大橋流」。もうひとつは「伊藤流」です。

「大橋」「伊藤」とは江戸時代の将棋家元で、一世名人の大橋宗桂、三世名人の伊藤宗看を祖としています。

途中までは同じ

大橋流も伊藤流も、途中までの並べ方は同じです。

まずは上位者(下記参照)が駒袋や駒箱から駒を盤上に出し、王将を所定の位置に置きます。それから下位者が玉将を所定の位置に置くところから始まります。その後の並べる順番が、大橋流・伊藤流で異なります。

大橋流

図のように、左→右→左→右と左右対称に並べるのが大橋流。プロもほとんどの方がこの並べ方を採用しています。

伊藤流

香車、角、飛車を後回しにして、歩を左から並べるのが伊藤流。

「並べている途中で、香・角・飛が敵陣に直射しないように配慮した並べ方」といわれています。

駒を並べる時は、大橋流か伊藤流のどちらかで並べるようにしましょう。

先手、後手の決め方(振り駒)

次に「先手、後手(先後)」を決めます。

「先手、後手(先後)」とは、「どちらが先に指すか?あとに指すか?」の順番です。

じゃんけんで決めても良いのですが、せっかくなので将棋ならではの先後の決め方を覚えてみましょう。

一般的な方法としては、「振り駒」というものがあります。

振り駒のやり方

振り駒のやり方は、上位者(前述参照)が自分の歩5枚(3筋~7筋の歩)を手に取り、両掌の中でカシャカシャと振って、パッと盤上に落とします。

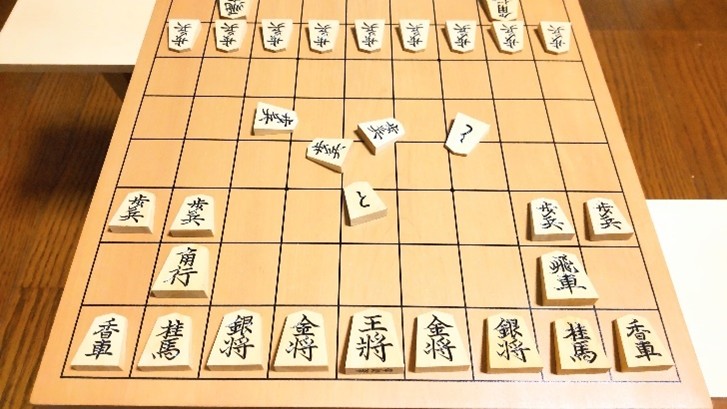

盤上に落ちた歩の、「歩」が多い場合は振り駒をした人が先手、「と」が多い場合は相手が先手となります。

なお、駒が重なったり側面で立ったりした場合は、その駒は数えません。表と裏が同数の場合はもう一度振り直します。

画像の振り駒は「歩」が3枚、「と」が2枚で「歩」が多いので、振り駒をした人が先手となります。

いざ対局!まずは「ご挨拶」

将駒を並べて、先後を決めて、いざ対局開始です。

対局をはじめる前は、必ず「よろしくお願いします」と相手に届く大きさの声でしっかりご挨拶をしましょう。

対局中に反則やわからないことがあったら・・・

対局中に二歩や王手放置等の禁じ手(反則)が判明したり、わからないことがあったりしたら、手を挙げて指導員を呼びましょう。盤面は触らずにそのままにしておくこと。

指導員に状況を説明し、そのあとは指導員の指示に従ってください。

対局の終わり方

玉を詰まされた場合(または詰まされることがわかった場合)は、必ず「負けました」と宣言しましょう。

「負けました」と宣言した時点で対局は終了となります。

そして、対局が終わったら必ず「ありがとうございました」と対局相手に感謝の気持ちを伝えましょう。

将棋は負けたほうの宣言をもって対局が終わるという珍しいゲームです。

最初のうちは悔しくて中々「負けました」が言えない子を良く見ますが、「負けました」が言えるようになったら心が強くなった証拠と言えるでしょう。

負けを認める強さは将棋が強くなるために必要です。

感想戦をやってみよう

「感想戦」とは対局が終わったあと、お互いに指し手を振り返って意見交換をすることです。

「必ずやらないといけない」というわけではありませんが、お互いにとってとても有意義なものなので、できればやったほうが良いでしょう。

ぜひ、負けた方から「どこが悪かったですか?」と声をかけてみましょう。

感想戦の内容は、細かく手を覚えていなくても、なんとなく「桂馬の攻めがうまかった」などでも構いません。

感想戦で気づいたことをたくさん集めたら、将来のたくさんの勝ちにつなげることができるかもしれません。

対局中のマナーや注意事項

以下に掲げる項目は、対局中における一般的なマナーや注意事項です。

特に棋力認定戦や大会では、しっかり守りましょう。

対局中は無駄なおしゃべりをしない

対局中の無駄なおしゃべりは厳禁です。たまに無意識に鼻歌を歌ってしまう子もいますが、それもNG。相手や周りで対局している子の迷惑になりますので、やめましょう。

他の人が対局しているときに、話しかけるのは絶対にダメ

自分が対局していない時に、誰かの対局を見るのは良いですが、絶対に口を出さないようにしましょう。

指した手に対して「あ…」とか言うのも、リアクションするのもダメ。

対局はとにかく静かに、一定の距離を保って見守りましょう。

もし伝えたいこと等があったら、対局が終わってから伝えるようにしましょう。

取った駒は盤の右側に、相手から見えるように置きましょう

たまに、持ち駒(相手から取った駒)を手に握り込んでしまう子がいますが、取った駒は相手から見えるように置きましょう。

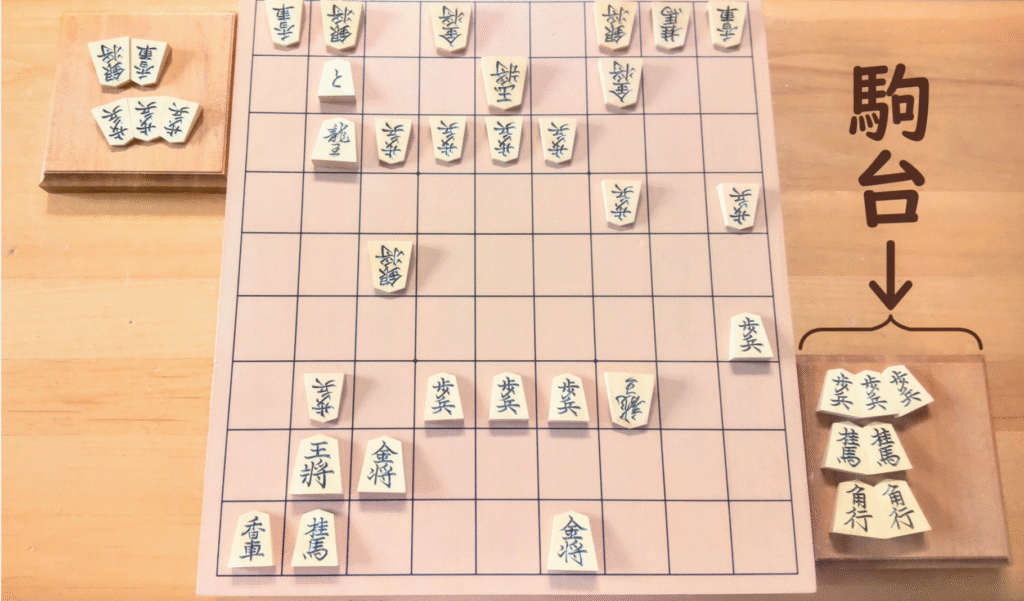

持ち駒を置く位置は、盤の外の右側です。左利きであっても、右側に置いてください。駒台がある場合は、駒台を盤の右側に置きましょう。また、駒台の上の駒も、下の写真のようにきれいに置くように心がけましょう。

対局は片手で

対局中に、左右両方の手を使うのはマナー違反です。

右利きの場合は、駒を指すのも取るのも、駒台の駒を使うのも全部右手で、左利きは全部左手を使うようにして、もう片方の手は使わないように心がけましょう。

「王手」は言わないとダメ?

「王手」は言わなくても良いです。

「王手」を言わないとマナー違反ということもありません。

なお、自分が王手されているのに、玉を守らない手を指してしまうと、「王手放置」という反則となります。

スマートな駒の取り方

相手の駒を取るときは、相手の駒に自分の駒を重ねたり、相手の駒を弾いて取るのは、「絶対ダメ」というわけではありませんが、なるべくやめましょう。

まず、相手の駒を駒台においてから、自分の駒を動かすと、とってもスマートです。

対局時計について

お互いに持ち時間が定められた対局を行う場合は、一般的に対局時計(チェスクロック)を使用します。

後手の人が、対局時計を「右に置くか、左に置くか」を決めることが出来ます。

対局開始したら、後手の人がボタンを押してスタート。(後手の人がボタンを押すと、先手のほうの時間計測がスタートします)

対局時計を使用するときは、必ず駒を指した手でボタンを押しましょう。(右手で指したら右手で押す。左手で指したら左手で押す)

たまにボタンを強く叩くように押す人もいますが、壊れてしまいますので優しく押してください。

手合カードの使い方

手合カードとは、皆さんの対局の勝敗を記録するカードで、こちらに記録された勝敗を基に棋力認定が行われます。

手合カードを使った対局の手順

- 手合い係がカードを基に対局相手を選定し、対局者(2名)のお名前を呼び、手合い(駒落ち)をお伝えし、それぞれにご自身のカードを手渡します。

- 空いている席を探して、対局開始。対局中はカードを手元に置いておきましょう。

- 対局が終わったら、勝った人が自分のカードと対局相手のカードの2枚を手合い係に提出します。その際に、必ず勝った人のカードを上にして提出しましょう。勝敗記録は手合い係が付けます。(手合い係は上のカードに白星(勝ちの印)、下のカードに黒星(負けの印)を付けるので、必ず勝った人のカードを上にして提出しましょう)

- 次の対局がある場合は、①に戻ります。

手合カードは、どんなところで使われる?

手合カードは様式に違いはあるものの、多くの大会や教室、道場で採用されています。

「勝った人が相手のカードと合わせて係員に提出」「勝った人のカードを上に」といったルールはどこに行っても統一的に運用されているようですので、知っておいて損はありません。